12e rencontres de l'OBS'y : comprendre, débattre et agir autour de l'alimentation et des jeunes

Publié le

Donner à voir, débattre et agir : tels étaient les objectifs de la 12ème rencontre de l’OBS’y, organisée autour de deux thèmes fédérateurs : les jeunes et l’alimentation. Fidèle à la vocation de l’OBS’y de mobiliser l’observation comme moteur de réflexion et de transformation locale, cette édition a rassemblé de nombreux acteurs du territoire.

12e rencontres de l'OBS'y : comprendre, débattre et agir autour de l'alimentation et des jeunes

Objectif atteint le 10 octobre pour les Rencontres de l’OBS’y, le réseau des observatoires de la région grenobloise, qui a réuni le temps d’une matinée une quarantaine d’acteurs du territoire, pour croiser les regards et les expériences locales à travers une séance plénière participative et trois ateliers complémentaires.

Un temps de quiz pour bousculer les idées reçues

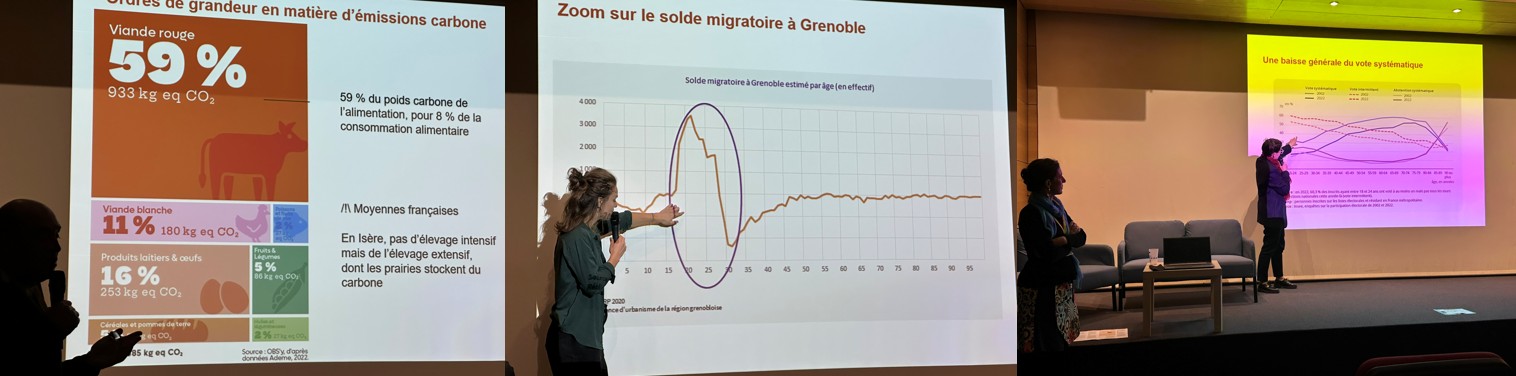

Un premier temps de quiz interactif, animé conjointement par le CCAS - Ville de Grenoble, Grenoble Alpes Métropole et l’Agence, a permis de partager des connaissances sur les modes de vie dans l’Aire grenobloise.

À travers dix questions, les participants ont découvert ou redécouvert les liens entre alimentation, modes de production, budget des ménages, consommation de viande ou encore engagement des jeunes. Un moment à la fois instructif et convivial, qui a posé les bases des discussions à venir.

- L’alimentation représente 24 % de l’empreinte carbone d’une personne vivant en France

- En 2022, l'abstention systématique concerne 27 % des jeunes hommes contre 20 % des jeunes femmes de 18 à 29 ans

3 ateliers pour creuser les sujets, découvrir des outils et méthodes de l’observation et amorcer la connexion entre observation et action

Les participants ont ensuite pu se répartir dans 3 ateliers, aux sujets divers.

♦Le premier atelier, « De la fourche à la fourchette : comment se partage la valeur de notre assiette ? » invitait à décortiquer la répartition de la valeur dans le système alimentaire, du producteur au consommateur. Trois tables permettaient d’aborder différents leviers d’action :

- Du champ à l’assiette : le rôle des distributeurs — Comment se répartit la valeur financière selon les modes de production et les intermédiaires ?

- Le rôle des institutions — l’influence des réglementations européennes, l’évolution des subventions agricoles et les leviers d’action à l’échelle locale, illustrés par l’exemple inspirant de la Sécurité sociale alimentaire grenobloise.

- Les pratiques et responsabilités des consommateurs — Comment nos choix influent sur la durabilité du système alimentaire ?

Les échanges ont mis en lumière la nécessité de repenser la chaîne alimentaire comme un écosystème solidaire, conciliant justice économique, santé et environnement.

♦Le second, « Approvisionnement et gaspillage dans la restauration collective », abordait l’alimentation collective, qu’elle soit scolaire, hospitalière ou municipale, en tant que levier majeur pour promouvoir une alimentation durable et réduire le gaspillage. Cet atelier a exploré :

- Les pratiques d’approvisionnement local et bio,

- Les contraintes économiques et logistiques,

- Les stratégies concrètes de réduction du gaspillage.

Par des retours d'expériences croisées (Ville de Grenoble, Santé Environnement Auvergne Rhone Alpes (SERA), AURG, Département de l’Isère, Mairie de Saint-Martin d’Uriage...), les participants ont partagé leurs expériences de terrain et identifié des pistes d’amélioration, notamment autour de la formation, la sensibilisation des convives et la valorisation des circuits courts.

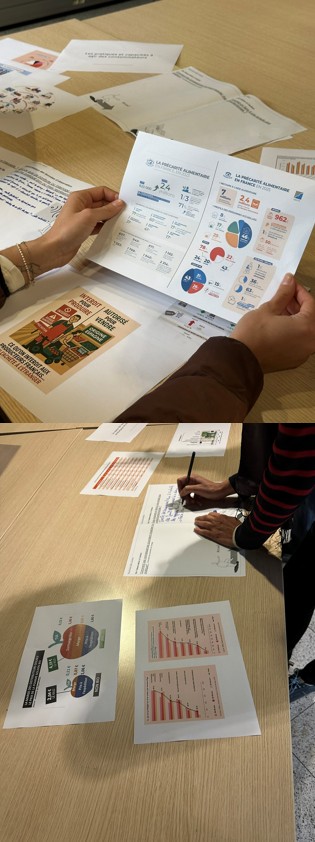

♦Le dernier atelier, « L’engagement des jeunes : du cliché à l’observable » interrogeait les formes d’engagement des jeunes aujourd’hui. Cet atelier original proposait une démarche en trois temps :

- Se mettre dans la peau d’un jeune : après avoir tiré au sort un prénom, un âge et une commune, les participants ont expérimenté le jeu du « pas en avant » pour ressentir les réalités et les freins à l’engagement.

- Échanger autour des données locales : graphiques et verbatims ont nourri les discussions sur la perception et les pratiques observées dans leurs activités.

- Partager “la pire idée” : un moment créatif pour identifier, à partir du contre-exemple, les meilleures pratiques pour aller à la rencontre des jeunes et écouter leur parole.

Une approche ludique et participative qui a permis de déconstruire les stéréotypes et de faire émerger des leviers d’action concrets pour renforcer la place des jeunes dans la vie locale.

Les trois ateliers ont permis de favoriser le passage de l’observation à l’action, en s’appuyant sur les expériences des acteurs du territoire.

À lire : l'OBS'y et la (les) jeunesse(s)

Des articles « Jeunesses » en construction

Cliché : les jeunes ne passent plus le permis de conduire et circulent tous à vélo

Cliché : Les jeunes sont très engagés

Jeunes de l’Y grenoblois : un portrait statistique

Découvrez le dernier Regards croisé de l'OBS'y

Aller + loin

Le site de l'Obs'y, le réseau des observatoires de la région grenobloise