Un conseil scientifique consacré au RARRe

Publié le

Le conseil scientifique « climat & transition » commun à l’Agence d’urbanisme et à la Métropole a tenu sa deuxième session les 9 et 10 octobre 2025, sous la houlette de Magali Talandier et Thierry Lebel, ses co-présidents. L’objectif était de passer au crible la démarche du RARRe pour en redessiner l’ambition à l’aune de sa concrétisation dans les politiques publiques.

Un conseil scientifique consacré au RARRe

Le conseil scientifique climat & transition

En 2024, Grenoble Alpes Métropole et l’Agence d’urbanisme ont souhaité bâtir une scène de coopération entre sciences et fabrique des politiques publiques locales. À cette fin, un conseil scientifique commun a été constitué, baptisé « Climat et transition ». Il croise les expertises pluridisciplinaires et complémentaires d’une vingtaine de chercheuses et chercheurs. Sa vocation, inscrite dans une lettre de mission, est d’éclairer la décision dans la conduite des politiques publiques locales ayant trait aux enjeux environnementaux et climatiques ainsi qu’à leurs implications sociétales.

Un double rôle

Le conseil scientifique climat & transition est amené à proposer un double appui :

- à la planification climatique de Grenoble Alpes Métropole (Plan climat air énergie métropolitain, le PCAEM) dont les effets rayonneront sur toute l’aire grenobloise ;

- aux travaux de l’Agence d’urbanisme, qui, via l’Ateliers des Futurs, est porteuse d’une réflexion prospective sur les risques systémiques et la résilience à l’échelle du grand territoire.

Une session de travail consacrée au RARRe

La première session, dédiée au PCAEM, a réuni le conseil scientifique les 17 et 18 octobre 2024. Elle a donné lieu à une contribution écrite : Faire face aux crises environnementales, conditions de vie et mise en action de la Métropole.

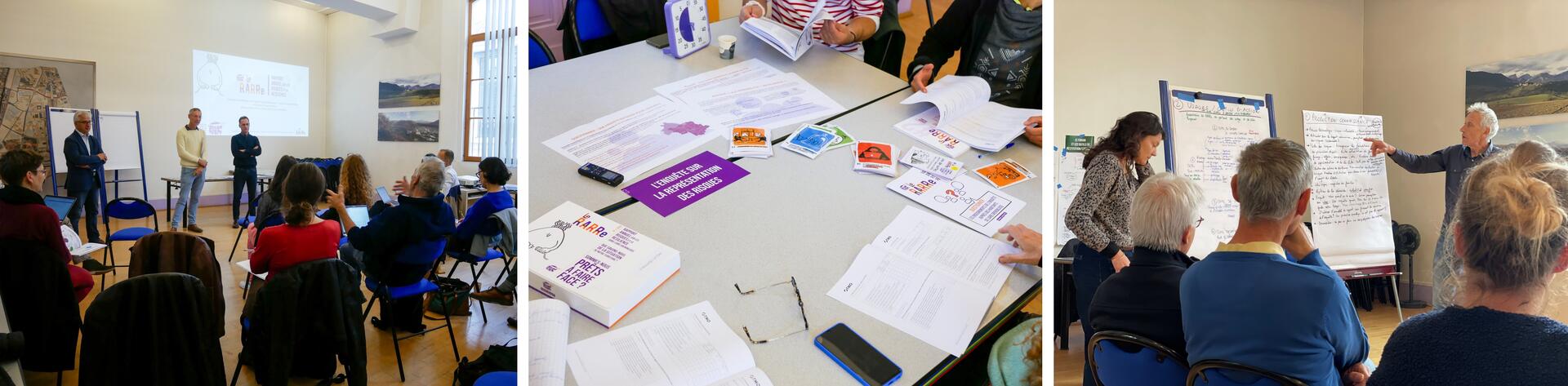

Entre séances plénières et ateliers, la seconde session s’est tenue les 9 et 10 octobre 2025. Son objectif : produire un avis sur la démarche du RARRe (rapport annuel sur les risques et la résilience deuxième édition octobre 2025), renforcer sa qualité scientifique (documentation), et surtout, aider à concrétiser son volet résilience.

Premiers avis « à chaud »

À l’issue des deux jours en immersion dans le RARRe, les chercheurs ont présenté à chaud le fruit de leurs réflexions aux deux élus référents du conseil scientifique, Pierre Verri et Philippe Cardin. En préambule ils ont tenu à souligner « un travail incroyablement sérieux et utile ». Selon les questions qui leur étaient posées, ils ont amené deux axes d’évolution pour la démarche : temporiser la production de connaissances en raison d’un corpus déjà robuste et peu évolutif et surtout, faire du RARRe un vrai outil pour le passage à l’action. Au-delà des questions de sémantique visant à simplifier et requalifier la liste des risques pour la rendre plus exploitable, la proposition porte sur une révision de la démarche qui partirait moins de la liste exhaustive des risques que des usages et des cibles.

Trois points de requalification du RARRe ont fait consensus

Passer du « think tank au « do tank » pour « outiller la gouvernance de l’incertitude » et faire du RARRe :

- Un outil de débat puissant au service de la construction d’une culture commune des risques et de la résilience, s’adressant aux élus et techniciens du territoire ;

- Un outil pour l’action (a minima un appui à l’évaluation de politiques ou projets existants ; a maxima au service du design de politiques publiques résilientes, dans le cadre d’un processus complet permettant le prototypage et l’expérimentation à partir d’une sélection de risques) ;

- Un outil de feedback permettant de collecter des informations qualitatives (auprès de publics cibles (risques, solutions, freins).

Pour atteindre cette triple perspective dans un plan de charge soutenable pour l’Atelier des Futurs et sa cheville ouvrière qu’est l’Agence, le rapport deviendrait triannuel, ce qui n’empêcherait pas d’autres publications plus légères et plus ciblées au fil de la démarche, afin de valoriser les actions mises en œuvre.

Prochainement, une note de synthèse des débats et recommandations sera produite. Elle servira de guide aux membres de l’Atelier des Futurs dans la perspective de l’évolution de la démarche, au plus près des besoins d’adaptation des politiques publiques.

Un fonctionnement exigeant et collégial

La gouvernance du Conseil scientifique repose sur un pilotage partagé entre Grenoble Alpes Métropole, l’Agence d’urbanisme et les scientifiques.

Deux co-présidents scientifiques – Magali Talandier (Institut d’urbanisme et de géographie alpine, UGA) et Thierry Lebel (Institut des géosciences de l’environnement, UGA) - ont été désignés par deux élus référents : le vice-président en charge du Plan climat air énergie de Grenoble Alpes Métropole (Pierre Verri) et un élu désigné par le conseil d’administration de l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise (Philippe Cardin).

Ensemble, ils ont élaboré le programme de travail annuel et établi une liste de membres dont les recherches répondent aux thèmes identifiés : climat, biodiversité, énergie, sociologie, droit, économie, gouvernance (rapport de pouvoir), psychologie sociale, risques et résilience, aménagement du territoire, etc.

Les membres du conseil scientifique, désignés pour trois ans, s’engagent à participer à jusqu’à deux sessions de travail annuelle sur deux jours, soldée par une séance de restitution des travaux devant les élus.

Quatre niveaux d’intervention

1) Porter des avis et recommandations sur le Plan climat air énergie métropolitain (PCAEM) ;

2) Produire des avis et expertises ponctuels sur des projets locaux à enjeux scientifiques ;

3) Partager et diffuser la connaissance auprès du grand public et des élus afin de favoriser le dialogue sciences-société ;

4) Favoriser les échanges de connaissances entre le monde académique et les collectivités.

Aller + loin

Télécharger le communiqué de presse Octobre 2025

Le rapport 2025 sur les risques et la résilience dans l'aire grenobloise est publié Octobre 2025

La contribution du conseil scientifique au plan climat de la métropole grenobloise Avril 2025

LA COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

La co-présidence du conseil scientifique est assurée par :

LEBEL Thierry, Institut de recherche pour le développement, Institut des Géosciences de l’Environnement.

TALANDIER Magali, Université Grenoble Alpes, Institut d’urbanisme et de géographie alpine, laboratoire Pacte.

Les membres du conseil scientifique sont :

AMBROSINO Charles, Université Grenoble Alpes, Institut d’urbanisme et de géographie alpine, laboratoire Pacte.

ARTIS Amélie, Université Grenoble Alpes, Institut d’Études Politiques de Grenoble, laboratoire Pacte.

BUCHS Arnaud, Université Grenoble Alpes, laboratoire PACTE.

CAUNE Hélène, Université Grenoble Alpes, Institut d’Études Politiques de Grenoble, laboratoire Pacte.

CHARDONNEL Sonia, Centre national de la recherche scientifique, laboratoire Pacte.

CHEZEL Édith, Université Grenoble Alpes, Institut d’urbanisme et de géographie alpine, laboratoire Pacte.

DEBIZET Gilles, Université Grenoble Alpes, Institut d’urbanisme et de géographie alpine, laboratoire Pacte.

FAIN Xavier, Centre national de la recherche scientifique, Institut des Géosciences de l’Environnement.

GEORGE Emmanuelle, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, laboratoire LESSEM - Laboratoire Ecosystèmes et Sociétés En Montagne.

LAVOREL Sabine, Université Grenoble Alpes, centre de recherche juridique.

MATHY Sandrine, Centre national de la recherche scientifique, laboratoire GAEL.

MARCHAL Théo, Université Grenoble Alpes, École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, laboratoire CRESSON.

OTTAVIANI Fiona, Grenoble école de management, co-titulaire de la chaire Territoires en transition et coordinatrice recherche de la chaire Paix économique.

POMPANON François, Université Grenoble Alpes, Laboratoire d’écologie alpine.

PRADOS Emmanuel, Université Grenoble Alpes, INRIA, laboratoire STEEP.

QUINTON Sophie, Université Grenoble Alpes, INRIA, Laboratoire d’Informatique de Grenoble.

UZU Gaelle, Institut de recherche pour le développement, Institut des Géosciences de l’Environnement.