L'agence enquête #2 : l'enquête par questionnaire

Publié le

Poser beaucoup de questions à beaucoup d’individus, c’est ce que permet l’enquête par questionnaire. Cette méthode est utilisée à l’Agence pour créer de la connaissance sur un sujet d’étude inédit ou pour compléter des données existantes « sur mesure », sur une catégorie de personnes ou à une date donnée par exemple.

L'agence enquête #2 : l'enquête par questionnaire

L’Agence mobilise des méthodologies d’enquête – aussi bien qualitatives que quantitatives – dans le cadre des missions et études conduites avec ses partenaires. Focus groups, questionnaires et analyses statistiques, ou encore entretiens semi-directifs forment la palette actuellement déployée sur les territoires de l'aire grenobloise.

Le deuxième article de cette série fait le focus sur l’utilisation des questionnaires, leurs apports et leurs limites.

Une méthode pour créer ou compléter de la connaissance

L’enquête par questionnaire peut autant être le cœur d’une mission pour l’Agence (on veut étudier un sujet par le prisme d’une enquête) qu’un complément d’analyse pour une étude plus large. Elle est mobilisée lorsque les données ne sont pas directement disponibles : soit le sujet est nouveau et il faut créer de la donnée à partir de rien, soit la donnée n’existe pas pour la population, le territoire ou la date qui nous intéressent. Elle permet aussi d’aller au-delà des statistiques disponibles, en produisant une connaissance de première main en sollicitant les personnes directement concernées.

Là où certaines bases de données existantes décrivent des tendances générales, le questionnaire interroge les perceptions, le vécu, l’expérience de catégories de population ciblées.

On distingue 3 étapes-clés pour conduire une enquête par questionnaire.

1) La conception : définir la population principale et l’échantillon, les méthodes d’enquête et concevoir les questions

L’enquête par questionnaire peut cibler des habitants " sans spécificités " ou une catégorie plus fine de la population : des salariés d’une entreprise, les habitants d’un quartier, une tranche d’âge spécifique, les usagers d’un service public, des élus, ou encore des personnes morales, entreprises, ou collectivités par exemple.

La méthode de collecte implique des questions identiques pour tous les répondants. Le format de passation (le plus souvent à distance) n’autorise pas de reformulation ou de relance de la part de l’enquêteur pour préciser le sens de la question. La formalisation (clarté, neutralité, simplicité des formulations) des questions est donc une étape-clé du dispositif dont dépend la qualité des réponses.

Les questions doivent être dénuées d’ambiguïtés, de jugements de valeur ou de double sens, en gardant en tête tous les biais d’interprétation pouvant entrer en ligne de compte :

L’objet d’étude > La question posée, telle qu’elle est pensée par l’expert > La question telle qu’elle est reçue/comprise par le répondant > La réponse telle que le répondant la ressent > La réponse telle que le répondant la formule en tenant compte des choix imposés > L’interprétation que l’expert en fait.

Les modalités de réponse doivent quant à elles couvrir largement le champ de possibles (afin d’éviter d’avoir 90 % des réponses dans la case « autre » par exemple). A l’inverse, elles doivent éviter d’être trop générales, afin d’être suffisamment discriminantes et rendre compte de la diversité des situations.

2) Le terrain : diffuser le questionnaire auprès de la population ciblée

3 canaux permettent de diffuser un questionnaire :

- Internet : le répondant est alors seul devant le questionnaire et y répond directement – simple à réaliser et moins couteux, mais le risque de biais est plus important.

- Le téléphone, avec un sondeur – efficace, mais couteux.

- Le face à face, avec un sondeur.

Chaque méthode dispose de ses avantages et inconvénients (liés aux coûts et biais dans les résultats) ; elles peuvent être utilisées en complémentarité.

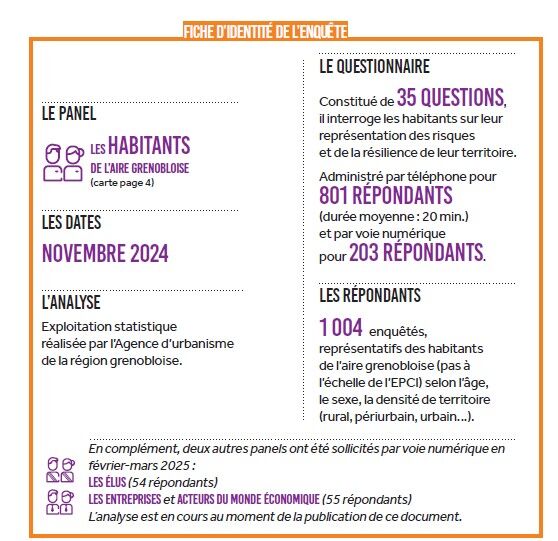

Exemple : pour l’enquête de la seconde édition du RARRe, sollicitation d’un prestataire disposant d’une plateforme d’appel pour la diffusion par téléphone et d’un fichier de panellistes pour la diffusion en ligne.

Exemple : pour l’enquête mobilité Framatome-Corys, mailing à chaque salarié pour solliciter des réponses individuelles en ligne.

Exemple : pour l’enquête sur la ZFE, des enquêteurs vont à la rencontre des conducteurs dans différents espaces publics.

3) L’analyse : vérifier la représentativité de l’échantillon et mobiliser les méthodes d’analyse statistiques appropriées

La base de réponse constitue un matériau que l’on peut analyser sous différents angles, selon les hypothèses ou les questions que l’on se pose. Pour que les résultats soient fiables, l’échantillon doit être représentatif de la population étudiée. Si ce n’est pas le cas, des méthodes de redressement peuvent être appliquées pour corriger les écarts.

Différentes méthodes permettent d’analyser et de mettre en évidence la structure des données.

- En première approche, les tris à plats décrivent la répartition simple des réponses à chaque question.

- Les tris croisés combinent ensuite plusieurs questions pour mieux comprendre les liens entre caractéristiques des répondants et opinions exprimées.

- Des analyses plus approfondies, comme des méthodes de segmentation (typologie) ou des modèles de régression, permettent enfin de regrouper des profils similaires en croisant un grand nombre de caractéristiques, tester des corrélations mais aussi d’identifier les facteurs qui influencent un phénomène.

L’enquête par questionnaire permet d’obtenir une vision large et des ordres de grandeur sur un phénomène étudié. Elle peut toutefois manquer de profondeur pour saisir et qualifier plus finement l’épaisseur des motivations et les logiques d’action, ce qui conduit, selon les questions que l’on se pose, à recourir à des approches qualitatives comme les entretiens semi-directifs ou biographiques, qui feront l’objet d’un 3ème article.

Depuis 2016, le Règlement général à la protection des données (RGPD) encadre mieux l’usage des données personnelles et sensibles. Les enquêtes sont bien évidemment concernées quand de telles données sont traitées. Soit parce qu’elles sont récoltées via le questionnaire, soit parce qu’elles servent à le diffuser. L’Agence respecte le consentement des répondants, leur droit d'accès, de modification et de suppression, de même que les durées de conservation de réponses exigées par le RGPD.

Aller + loin

l'Agence enquête, une série d'articles

L'Agence enquête #1 : les focus groups juillet 2025

L'Agence enquête #3 : les entretiens semi-directifs octobre 2025

Une méthodologie déployée dans des missions de l'Agence

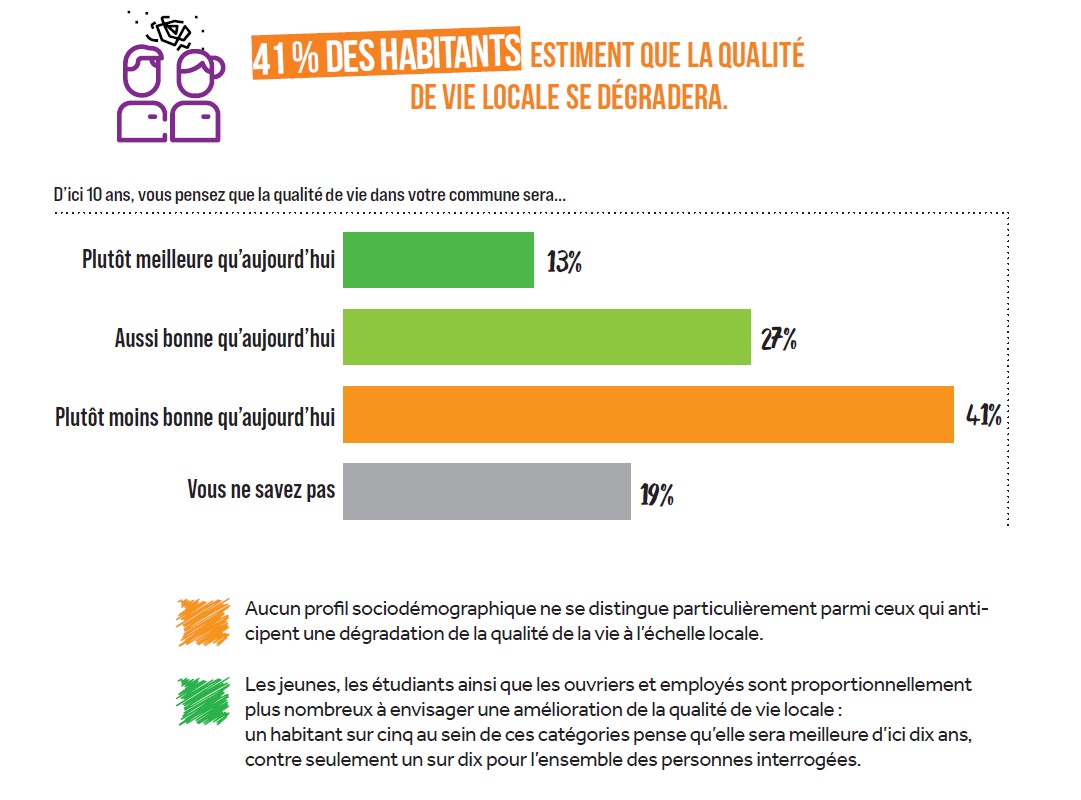

Comment les habitants de l’aire grenobloise perçoivent-ils les risques ? Quelles sont les solutions de déplacement actuelles et futures des salariés ? Comment les jeunes de la CAPV parlent-ils de leur santé mentale et comment trouvent-ils des structures appropriées ? L’enquête par questionnaire peut permettre de répondre à des problématiques diverses.